ا

ا

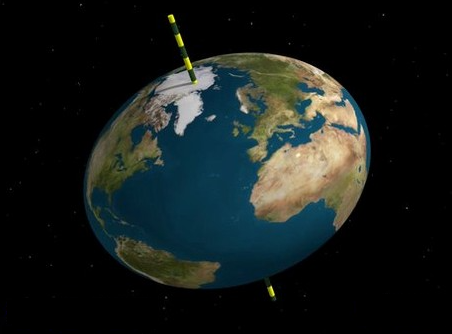

الكرة الأرضية على هيئة البيضة نكور النهار على الليل

ما أكثر عدد المواقع الفرنسية والكتبة المأجورين لا من أجل مهاجمة وشيطنة الإسلام والمسلمين فحسب، ولكن خاصة من أجل إدانة القرآن الكريم ومحاولة تفنيده. فالخلية الفاتيكانية التي لا تكل ولا تهدأ من تقديم كتبة جدد لمواصلة هذه الحرب، القائمة على عدم أمانة لا مثيل لها، من أجل استبعاد الإسلام والمسلمين ومحاولة المساس بمصداقية القرآن الكريم وتحميله كافة مآخذ ونواقص الكتاب المقدس، تعمل بلا هوادة.. والمعادلة جد ساخرة بما أننا حيال كتاب مقدس تم تحريفه، ملئ بالمفاسد والتبديل والتحريف والحذف إلى درجة اختفت معها النصوص الأصلية تحت ذلك الزخم، اختفت تماما. ومن ناحية أخرى نجد نصا منزّلا، لم يخضع لأي عملية من عمليات التحريف: نص متفرد، لا يمكن محاكاته، مبهر ومعجز في آن واحد.

ولكي نوضح إعجاز هذا النص المنزّل من عند الله، في المجال العلمي وحده، سيتعيّن تقديم حوالي ثمانمائة آية متعلقة بالعلم، وهو من المحال في حيّز مقال متواضع، بما أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار، في نفس الوقت، بكل المفسرين ومختلف الملامح اللغوية، إضافة إلى صعوبات الترجمة، معنى الفارق الشاسع بين اللغة العربية وبين محدودية اللغة الفرنسية. لذلك سأكتفي بمثال واحد لتوضيح إعجاز القرآن: ” وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ” ﴿30﴾ (النازعات) وكيفية ترجمتي لها.

القرآن :

لقد تم توثيق القرآن الكريم بدقة متناهية تفوق التصور، بحيث من المحال أن يناله أي تلاعب. إذ أننا نعلم أن عدد السور 114؛ والآيات 6236 ؛ وكلماته 77439 ـ وإن كان العدد يختلف وفقا للقراءات ؛ وعدد الجذور 1790 . وهنا تجدر الإشارة إلى أن معجم لسان العرب يتضمن ثمانين ألف جذرا، وهو ما يكشف عن مدى اتساع اللغة العربية من جهة، وان القرآن الكريم لم يستخدم سوى 2,2 % من الجذور اللغوية! وهذه الظاهرة في حد ذاتها تعد معجزة لغوية. وهو ما يمكن أن نضيف إليه أن هناك 1622 كلمة لم ترد سوى مرة واحدة، وهو أيضا ملمح إعجازي آخر، بينما لفظ الجلالة بتصريفاته المختلفة ورد 2702 مرة. وأطول آية، المتعلقة بالدين رقم (282 / البقرة) ؛ وأقصر آية هي ” ثُمَّ نَظَرَ ” (21 / المدثر) ؛ وإن أطول كلمة هي “ليستخلفنّهم” (55 / النور)؛ وأن نصف القرآن يقع في حرف “ف” من كلمة ” وَلْيَتَلَطَّفْ ” (19/الكهف). وأن التماثل العددي للكلمة وعكسها يمثل ملمحا آخرا من الإعجاز ودقة المعيار. فكلمة “الحياة” ترد 145 مرة وكذلك كلمة “الموت” ؛ و”الجنة” ترد 77 وكذلك “النار” ؛ و”الدنيا” ترد 115 مرة و”الآخرة” كذلك..

إن دقة التعبير القرآني تكشف عن معطيات جديدة في العلم الحديث. فعلى سبيل المثال: عبارة “يوم” وجمعها “أيام”. إن آية ” إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ” (54/الأعراف)، ونطالع في آية أخرى:” يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ “(5/السجدة)، وفي آية أخرى ” فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ” (4/المعارج). وهذه الاختلافات في تحديد مقياس “اليوم” لا تعد تناقضا وإنما تفهم وفقا لمعنى كل آية منها. وذلك يثبت تنويعات نسبية لمقياس الزمن. فاليوم هو فترة زمانية يمكن استخدامها كوحدة قياس لأي فترة أو مجال. وبذلك فإن عبارة “ستة أيام” في مجال في مجال الخلق تصبح “مراحل” أو “عصور”. ومن المفاهيم العلمية الجديدة قول إن 1 يوم على الأرض = س يوم على كوكب زحل مثلا. لذلك يُلزمنا القرآن ـ في مجال الترجمة ـ أن نأخذ في الاعتبار معطياته هو في المجال الواحد، ثم اعتبارات اللغة، ثم المعاجم والقواميس، ثم المفسرون. لأن هنا يمكن للرأي الشخصي أن يختلف أو يحيد، مثلما نطالع ذلك في ترجمات المستشرقين وتلاميذهم.

لذلك لم يقل موريس بوكاي من فراغ، في مقدمة كتابه “الكتاب المقدس والقرآن والعلم”: “إن القرآن يحتوي على كلام الله دون أي تدخل من البشر. ووجود نسخ من القرن الأول للإسلام يثبت مصداقية النص الحالي”. وفي حديثه عن القرآن والعلم الحديث يوضح خمسة نقاط أساسية يحيطنا بها علما ذلك النص الإلهي فيما يتعلق بالخليقة: “وجود ستة مراحل للخلق إجمالا ؛ تداخل مراحل خلق السماوات وخلق الأرض ؛ خلق الكون ابتداء من كتلة مبدئية واحدة تكون كتلة ستنقسم بعد ذلك ؛ تعدد السماوات والأرض ؛ وجود خليقة وسط بين السماوات والأرض” (صفحة 144).

ثم يؤكد في الخاتمة “إن كافة معطيات الكتاب المقدس لا يمكنها الثبات أمام العلم، بينما كافة ما ورد بالقرآن من معطيات مختلفة قد أثبتها العلم. وبالفعل، إن القرآن الكريم لا يتضمن أي تناقض بالنسبة للعلم، ولا يترك مكانا للأفكار الأسطورية الخاطئة أيام فترة التنزيل، ويتضمن معطيات لم يكتشفها العلم إلا في العصور الحديثة. وما من آية من آيات القرآن التي تصف ظواهر الطبيعة تناقض ما تم اكتشافه فعلا في العصر الحديث وتعلمناه بكل يقين”.

الترجمة :

هناك نقادا حتى فيما بين الذين ترجموا القرآن الكريم، يتبارون عامة بحثا عن “أخطاء” في نص القرآن، في محاولة منهم لإثبات أنه غير منزل من عند الله، ويأخذون مثلا لإثبات عدم مصداقيته آية ” وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ” (30/النازعات)، التي قمت بترجمتها بما معناه “والأرض بعد ذلك كورها كالبيضة” حتى وإن كانت كلمة “بيضة” لا توجد في النص العربي لهذه الآية. لكنها توجد ضمن المعاني اللغوية لهذه الكلمة. كما إن المعنى الإجمالي يحتم أخذ هذه الكلمة في الاعتبار. لأن المعنى يفرض نفسه إذا ما راعينا كل ما تتضمنه الآيات المتعلقة بخلق الأرض واستدارة شكلها ؛ ومختلف قواميس اللغة العربية ؛ وكل ما أورده المفسرون حول نفس الموضوع. مع ملاحظة أن اللغة العربية، رغم اتساع مفرداتها المبهر، تتضمن ـ مثلها مثل كل اللغات، كلمات لها أكثر من معنى. وبذلك فإن مضمون الموضوع هو الذي يعاون على الاختيار.

وفي القرآن الكريم نجد إن موضوع تكوين الأرض والسماوات تم تناوله بوضوح: فهناك آيات متعلقة بالخلق بصفة عامة، وبتكوين الأرض، والسماوات، والكواكب. وفيما يتعلق بسورة “النازعات”، التي تتضمن الآية التي استشهدت بها كمثال، فإن بها وصف جد معجز في إيجازه حول عملية الخلق: ” أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) ” (27ـ31 / النازعات).

ما تقوله القواميس :

فيما يتعلق بكلمتي “دحاها” و”طحاها” :

1 ـ “دحّ” : بسط ؛ وسّع ؛ دس في الأرض ؛ ضرب باليد منبسطة

“دحا” : يكور العجينة ؛ يكور رغيف الخبز ويبسطه ؛ يدحرج من مكانه

“دحية” : بيضة ، وجمعها “دحّ”

“الأدحى” : الحفرة التي تحفرها النعامة لتضع بيضها ؛ منزل من منازل القمر

“الدحية” : الريس ؛ قائد الجماعة ؛ رقصة عربية قديمة عند العرب

“الداح” : سوار مجدول

2 ـ “الطحو” : يدحرج من عالٍ

“طحا” : يسطح كالبساط المفرود ؛ أرض مسطحة

وقد تحدث كلا من الراوي وابن حزم وابن القيّم الجوزية وغيرهم عن بسط الأرض ومدّها على مدى البصر، وأن الله قد جعل حجمها ضخما بحيث لا يمكن رؤية نهايتها، وإن الكرة حين تكون ضخمة يكون كل جزء من سطحها عبارة عن مساحة منبسطة.

ومثلما رأينا عاليه، فإن كلمة “بيضة” هي أحد معاني “دحية” وجمعها “دحّ” ؛ و “دحا” يكور، يكور رغيف الخبز ويبسطه. وإذا أخذنا في الاعتبار كل الآيات التي تشير إلى استدارة الأرض وكرويتها، فأنه من الطبيعي أن أختار كلمة “بيضة” في ترجمتي بما أنها تمثل تماما الشكل الموصوف. من ناحية أخرى، وحتى يومنا هذا فما تزال تستخدم في الصعيد (جنوب مصر) كلمة “دحية” و “دحّ” للجمع ولا يقولون “بيض”. أي إن استخدام هذا المعنى المستدير لم يختف لغويا. وإن كان كل المترجمين حديثا إلى الفرنسية لم يختاروا كلمة “بيضة” فذلك ليس ذنبي أوليس مبررا للتقليل من شأن اختياري الذي أتحمل مسئوليته تماما، بما أنني أول من استخدم هذه العبارة في ترجمة هذه الآية إلى الفرنسية.

وهناك العديد من الآيات التي تتناول الكون وتتحدث أو تشير إلى استدارة الأرض دون ذكر استدارتها تحديدا من شدة وضوح معنى الاستدارة ضمنا. ومنها : ” أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَيُولِجُ النَّهَار فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ” (29/لقمان) ؛ و” وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ” (37/ يس) ؛ و” وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” (3/ الرعد) ؛ و “ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ” (44/ النور).

وفي آيات أخرى تبدوا استدارة الأرض أكثر وضوحا بفضل الفعل المستخدم، ومنها : ” خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ” (الآية) (5/ الزمر). وأحيانا يتم وصف العروج : ” يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ” (4/ الحديد) ؛ و ” وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ” (14/ الحجر) ؛ ” تَعْرُج الْمَلَائِكَة وَالرُّوح إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَاره خَمْسِينَ أَلْف سَنَة ” (4/ المعارج).

إن أفعال يولج، يغشى، يدخل، يكور، يعرج، كلها أفعال تحتاج إلى وقت ما لكى تتم فإن كانت الأرض مسطحة تماما لوجب وضع افعال من قبيل أضاء/أطفأ، أي ينتشر فعله في لا وقت على كل سطح الأرض. إلا إن كل هذه الأفعال المستخدمة بحاجة إلى زمن معيّن لكي يتم فعلها، وجميعها يثبت استدارة الأرض. وكذلك أفعال يكور أي يلف بحركة مستديرة؛ يعرج، وتعني الصعود إلى أعلى في خط منحني. وإن كانت الأرض مسطحة لكان استعمال هذه الأفعال لا معنى له.

فالسطح الوحيد الذي يمكن بسطه وتسطيحه ومده والسير عليه في جميع الاتجاهات من أي مكان دون أن نصطدم أو نسقط في نهايته هو سطح الكرة. وبخلاف دقة التعبير لكل هذه الكلمات، فإن فعلها لا يتم إلا إن كانت الأرض مستديرة وتدور على محورها لتحديد اليوم، وتدور حول الشمس لتحديد السنة، مثلما هو واضح في آيات أخرى. بل لقد أثبت العلم حديثا إن الفرق بين القطبين وبين خط الاستواء 43 كم. وهو ما يجعل الأرض بيضاوية الشكل يقينا وليست كروية فحسب.

شيء من التاريخ :

إن العلوم الحديثة في أوروبا تولدت في الثلث الأول من القرن السابع عشر. فمن إدانة جاليليو سنة 1633 عن طريق محاكم التفتيش التي كانت تحارب العلم لتبقي على فكرة إن الأرض مربعة ومسطحة (حزقيال 7 : 2)، حتى عام 1982 حينما أعرب البابا يوحنا بولس الثاني عن أسف الكنيسة حول قضية جاليليو وإدانته، مرّت ثلاثة قرون ونصف، بدأت الكنيسة خلالها تفقد السيطرة تدريجيا على تطور العلوم، وذلك لرفضها التأقلم مع النظريات الحديثة التي تناقض نصوصها.

وطوال تلك القرون التي كانت فيها أوروبا تغوص في ظلمات الجهل العلمي، حيث لم يمكنها معرفة التراث اليوناني إلا بفضل الجهد الضخم الذي قام به العلماء المسلمين الذين ترجموا وطوّروا الميراث العلمي اليوناني، ثم تمت ترجمة ذلك التراث من اللغة العربية إلى اللاتينية. وهذا التواجد المفصلي، بين الجهل والعلم، طوال ثمانية قرون، هو ما يحاول الغرب المسيحي المتعصب، قليل الاعتراف بالجميل، أن يطمس معالمه أو يقتلعها.. أو ليس من الأصوب والأكثر أمانة أن يتعلم قراءة القرآن الكريم بهدف فهمه وإدراك مختلف المعطيات الإلهية، خاصة بعد أن تم تحريف أو إبادة كافة نصوص الرسالتين التوحيديتين السابقتين ؟

وفي نهاية هذا البحث استشهد بأحد الأمناء المؤرخين الذي تجرأ وقال كلمة حق بلا أي تعصب : “أيا كانت الطريقة التي نحكم بها على التأثير الإسلامي، وأيا كان عنف ردود الأفعال ضده والطريقة الرامية إلى التخلص منه، لا يمكننا إنكار : إن أوروبا ما كانت لتستطيع أن تكون ما هي عليه الآن لو لم تكن قد عرفت الإسلام، فهو جزء من تراثها. والبحث عن آثار الإسلام في أوروبا يعني، بينما نبحث عن الآخر، فإننا نبحث أيضا عن أنفسنا”.. جان ـ بول رو، مقدمة كتابه : “الإسلام في أوروبا”

زينب عبد العزيز، 20 سبتمبر 2016